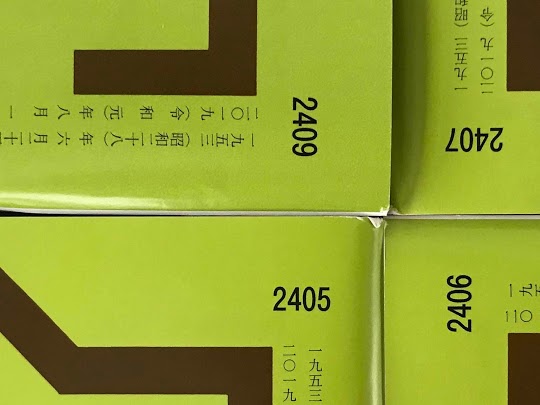

月1回の判例研究会第89回は、2019/9/2に開催されて、判例時報2405~2407、2409号から4判例がレポートされた。

内1件は、婚姻費用分担審判において、原審と抗告審の意見が分かれた事案である。婚姻費用は、相手方の収入によって金額が算定されるところ、婚姻前から所持していた財産(特有財産)から発生する配当金や不動産所得が相手方の収入に加算されるかが争点となった。原審は加算されないとしたが、抗告審は「特有財産からの収入であっても、これが双方の婚姻中の生活費の原資になっているのであれば、相手方の収入に加算される」と判断した(大阪高決H30.7.12)。財産分与では特有財産は対象にならないが、婚姻費用の計算は異なるというもので、注目される事例である。研究会においては更に相手方が資料開示に消極的である場合の対応について議論した。

別の1件は、90代男性が所有地を数十年前から親族に無償で貸し、親族が建物を建てて住居として使用していたところ、90代男性が土地を突然売却し、買主が親族に対し住居を収去して土地を明け渡すよう求めた事案である。無償の土地使用は、土地売買後は買主に権利として対抗できず、明渡しが認められるのが原則である。しかし、本件では、買主は、年相応に判断能力が低下した売主に対し、親族から住居建物を1億円で買い取ると説明しており、これを信じた売主は時価2億6000万円超の土地を6000万円台という破格の値段で売却した。しかるに買主は、建物買取を親族に提案することなく、巨額の経済的利益を保持したまま、2000万円を要する建物収去と、土地の明渡しを親族に求めたのである。裁判所は、原告の請求は権利の濫用により許されないとした上で、1億円の支払と引き換えならば土地の明渡しを認めるとした(東京高判H30.5.23)。6月の研究会でも不動産の暴利売買の事案が報告されており、注意が必要な時勢である。

第89回判例研究会