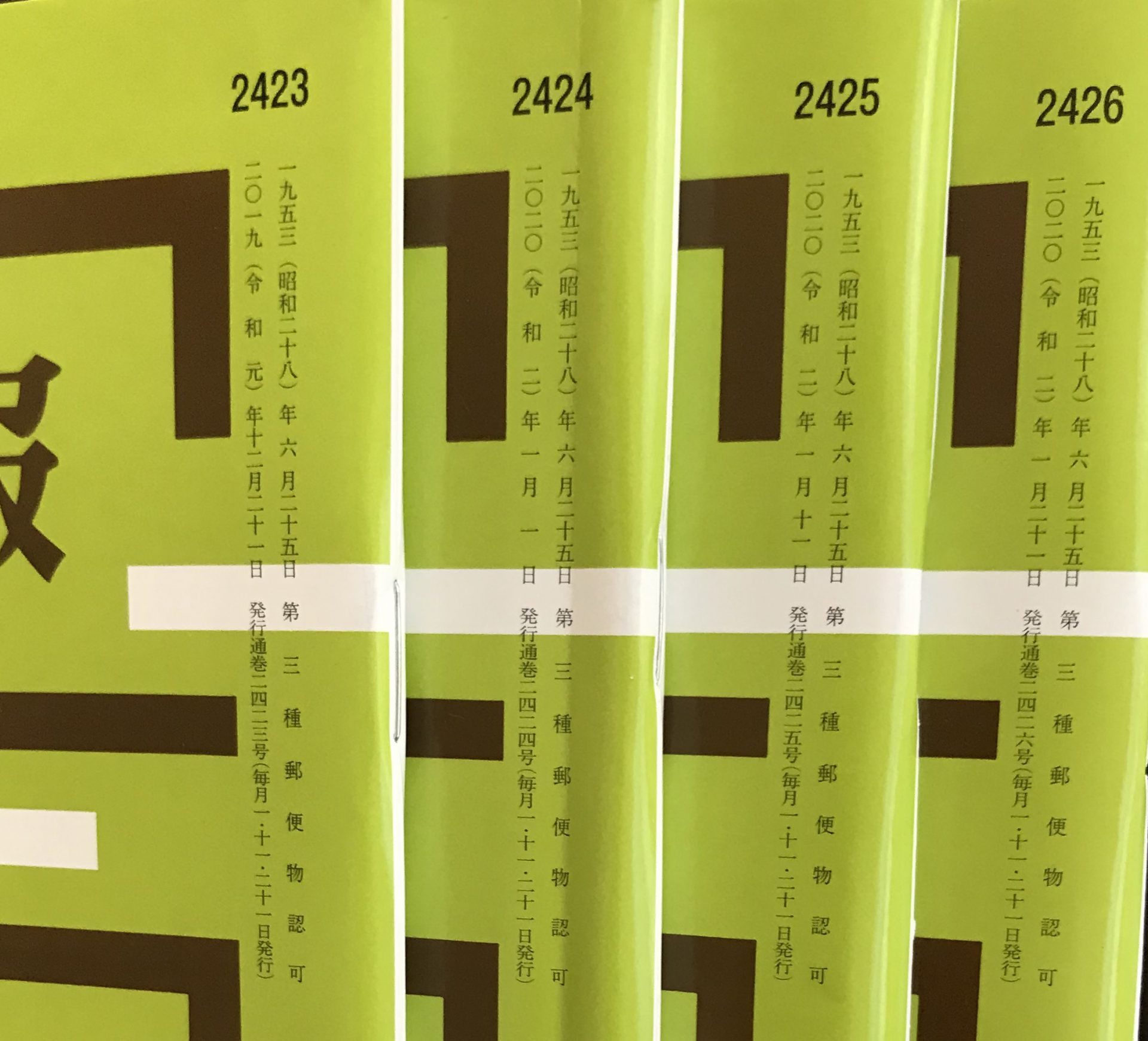

第95回の最新判例研究会(判例時報2423-2426)は、2020/6/26、久々の開催となった。新型コロナウイルスの影響で、3、4、5月の判例研究会は中止となっていたが、緊急事態宣言も解除され、まだ、予断を許さない状態であるので、ズームによる参加を受けての開催となった。

第1例 懲戒解雇無効確認等請求事件の被告会社の申請した従業員に対する証人尋問において、被雇用者の代理人弁護士のした反対尋問における発言が当該証人の名誉を毀損すると争われた事例において、第1審では否定、控訴審で100万円を認容した事例(東京高判H30.10.18)。熾烈な訴訟を展開していく過程において、尋問がエキサイトする場面がある。当事者以上に代理人が過激になることを戒められた事例である。

第2例 18歳前後の遊び仲間の少年4人のうち1人が、他の3人の悪ふざけで琵琶湖のヨットハーバーの突堤から湖水に突き落とされて溺死した事例。前記3人の共同不法行為責任が認められたが、同人らの親権者に対する民法709条の不法行為責任が否定された事例(大津地判H31.3.14)。中学生、高校生の親権者に対する請求事例において、どのような事実があれば認められるか、具体的事案をとおして判例が積み上げられていくので、参考になる判例である。

第3例 成年後見人が被後見人の財産を不正に流出させた事案に関し、家事審判官には選任及び監督権の行使または不行使につき国家賠償上の違法はないとされた事例(東京地判H30.5.18判決)。本事例は、後見人が81歳の時に選任され、被後見人には多額の財産があったこと、使途不明金も多額であった。選任及び選任後の過程において、相当問題がある事例なので、家事審判官に対し、責任を認めても良いではないかの疑問が残る事例であり、翻って、弁護士が近時、後見監督人となることも多く、後見人に不正行為があり、これを看過した場合、責任を負う場合がでる。自らが不正行為をしなくても、監督責任を負うことには、難しい問題を孕むものとの意見交換になった。

第4例 有期契約労働者と無期契約労働者との労働契約の相違について、年末年始勤務手当、住居手当、夏季冬季休暇に関する相違は、不合理とされた事例(東京高判H30.12.13)を検討し、同一労働同一賃金につき議論した。