月1回の判例研究会は、第99回が2020/10/27、第100回が2020/11/30に開催された。

第99回は、改正民事執行法の実務上の諸問題について、e-ラーニング研修を受講した。今回の改正は、実務家やその依頼者にとって、とりわけ財産開示手続・第三者からの情報取得手続が重要である。裁判には勝ったが回収まで至らないケースで、有効な方法であるため、参加者は熱心に手順を確認し、議論した。

なお、Zoom利用の併用は、支障なく実施できた。

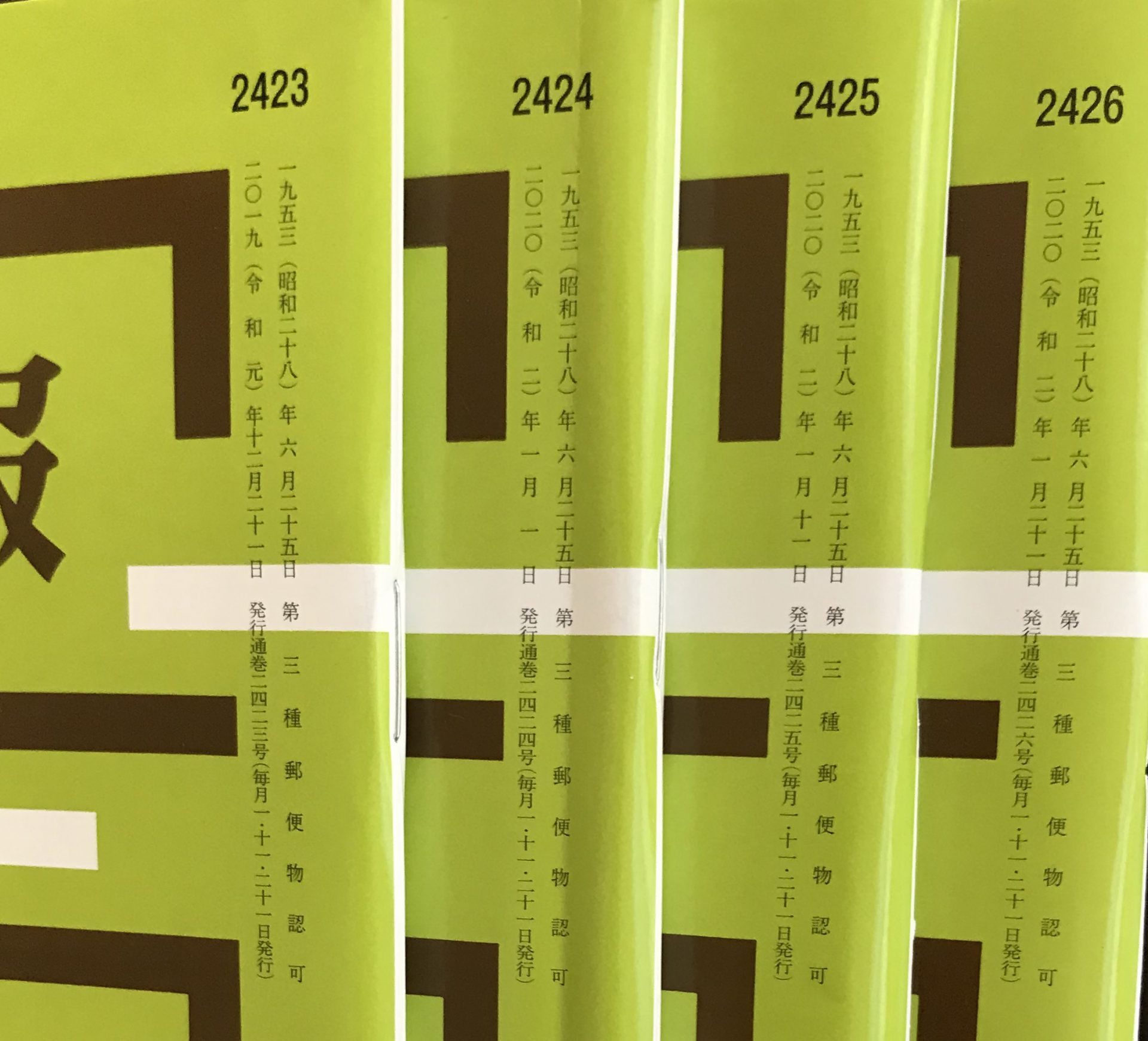

第100回は、判例時報2442、2443号から4判例が報告された。

1事例目は、母親に監護される3名の子(15~10歳)と、父親との面会交流に関する事件である(東京高判R1.8.23)。父親は、子との面会時に、子の意向に反して父親の親族の集まりに参加させたり、性風俗店に通っていたこと(夫婦関係破綻の一因)の言い訳をしたり、母親の悪口を述べるなどしていたため、子が父親と面会することを強く拒絶するようになったが、父親は母親の差し金で面会拒絶するようになったと疑っていた。裁判所は、調査官が子の意向を直接確認し、直接の面会は妥当でないと判断したが、間接的な交流として、母親に対し、子の成績表や写真の送付のほか、子の電子メールのアドレスおよびLINEのIDを通知することを命じた。子らが抵抗感を感じるであろうことを十分考慮しても、関係修復のための連絡手段の利用を認める必要性は高く、それによる具体的な弊害が大きいわけでもないという理由である。別居親の側で求めうる間接交流の方法として参考になる事案であった。

2事例目は、文書提出命令に関する事例判断(大阪高決R1.7.3)

3事例目は、犯人性を争点とする間接事実型の刑事無罪事件(東京高判R2.1.23)

4事例目は、社労士が強制執行を免れる目的で設立した社労士法人につき、法人格否認の法理により社労士の2000万円の債務を社労士法人も負い、更に、社労士法人に1万円を出資して社員となった社労士の元従業員も、社労士法上の連帯責任の規定により2000万円の債務を負うとされた事案である(東京地判R1.11.27)。控訴されており、控訴審の判断にも関心を抱かざるを得ない事案である。